VoIP

電話も以前はアナログでの通信でしたが、デジタル化されるとともに圧縮技術が開発され、さらにVoIP(Voice over Internet Protocol)化されるようになりました。

本項では、これまでの音声通話の方式や圧縮技術を述べるとともに、VoIPではどのように音声がIP化されているかを説明します。

アナログでの音声通話

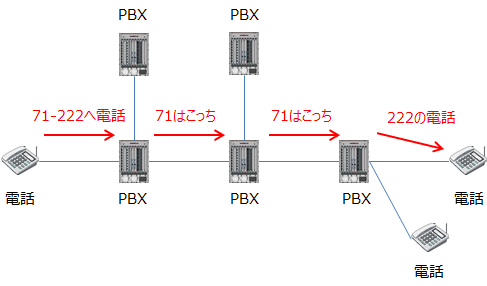

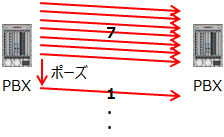

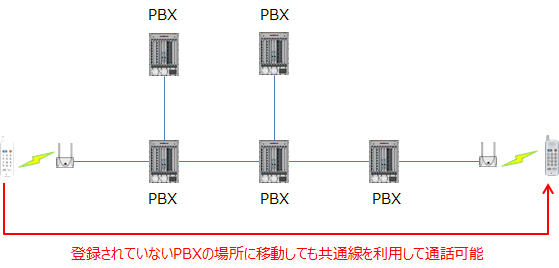

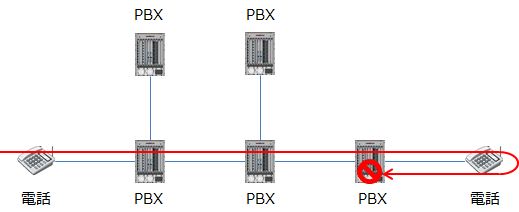

アナログでの音声通話は、以下のように赤線で示したシグナリングにより通話先を確定します。PBXは構内交換機と言って、電話間をつなぐ役割をします。

上の図で71は局番と言って、どのPBXに送信すればよいかを示しています。222は、1つ1つの電話機に割り当てられた番号です。電話機には、PBXから電話線を通じて電源が供給されます。

各PBXではどの局番はどのPBXに送信すればよいか設定されており、シグナリング時はあたかもIPのルーティングがサブネット番号を見て次のルーターを決めるように、局番を見て相手PBXまで送り届けられます。71の局番であるPBXまで届けられた後は、届いたPBXで設定されている222の電話が接続されたインターフェースに発呼してベルが鳴ります。

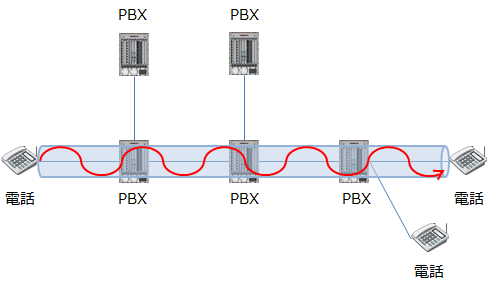

各PBXではそのシグナリングが通ったことを覚えておいて通話路として確立し、アナログのまま音声を送ります。

事業所間のPBXを接続する際は、NTTなどが貸し出す専用線を利用する必要があります。この専用線に接続する装置を介してPBX間を接続しますが、このままでは音声の劣化が発生します。途中で劣化してもそのまま透過するしかないため、無線LANで親機が遠いと通信が不安定になるように、音声が聞き取りにくくなったりします。

アナログのインターフェースとして代表的なものは、ODトランクです。ODトランクはシグナリング用の線、音声の送受信用の線が1本に束ねられていて、この1本が1通話分になります。したがって、同時に通話が必要な本数を接続する必要があります。

なお、番号計画で71はA事業所と決めた場合、71-222宛ての時は7を削除してシグナリングを送信、受信側では1を削除して222だけで判別するなど、IPルーティングでは行わない番号の変更処理をPBXでは行います。

シグナリングの方式

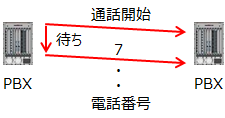

シグナリングを始める方法の1つとして、イミディエイト方式があります。通話開始の合図を送った後、設定された時間待ってから電話番号を送ります。

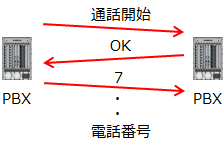

ウィンクスタート方式という方法もあります。通話開始の合図を送った後、相手の応答を待ってから電話番号を送ります。

電話番号を送信する方式を決めるDPやPBなどもあります。DPがダイヤルパルス方式、PBがプッシュボタン方式です。

DPは電話機でも設定がありますが、1秒間に10パルス送信する10DP、20パルス送信する20DPがあります。パルスは連続して送信するとそれが電話番号の1桁になります。つまり7パルス連続で送信すると7と解釈され、一定時間置くことで次の番号と識別します。

PBはいわゆるプッシュホンで使われ、音の周波数で番号を区別します。DPと比較してPBの方が速くシグナリングを送信することができます。

電話からPBXにシグナリングを送信し、次の機器にシグナリングが渡され、最終的に相手先の電話のベルが鳴ります。

これらは、接続する機器間で合わせる必要があります。この他にも、71-222の電話番号の1つ1つの数字を送る時間、その間の時間など細かく規定されています。

PCM

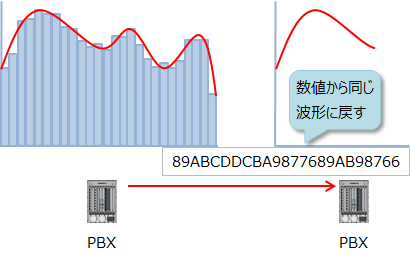

音声をデジタル化する方法の1つとして、PCM(Pulse Code Modulation)があります。

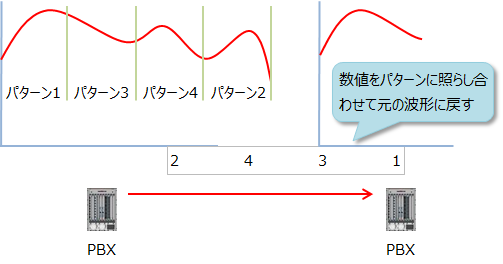

PCMは、波の位置を定期的にサンプリングして数値に変換して送信します。受信PBXは、送られてきた数値から元の波形に戻すことで音声を再現します。

サンプリング間隔を短くするとより正確な波形を伝送できますがデータ量が大きくなるため、人の聞こえ方に影響のない間隔で規定されており、データ量は64kbpsです。PCMは音声がクリアですが、64kbpsの帯域を必要とします。

音声はいったんデジタル化すると劣化しませんが、途中でアナログに戻して再度デジタル化すると劣化が激しくなります。

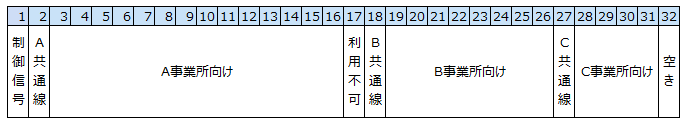

PBX間の中継装置に接続するデジタルのインターフェースとして代表的なものは、TTC 2Mインターフェースです。中継装置と接続する1本の線を、時間で区切って30チャネルとして利用できます。

A、B、C事業所向けとあるのは、中継装置でどの事業所に送信してもらうか分けるためです。各事業所向けに割り当てたチャネルを利用して、デジタル化した音声を送受信します。このため、上の図のように割り当てるとA事業所との間で同時に14通話行えます。

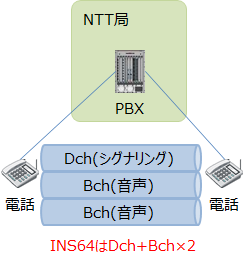

また、共通線はシグナリングで利用します。共通線はISDNでも使われており、例えばNTTのISDNを提供するサービスであるINSネット64では、Dchを共通線として2通話を確保できます。

共通線を利用して、さまざまなサービスの提供が行えます。例えば、発信元の番号を表示したり、PBXに接続されたPHSを異なるPBXで接続できるローミングなどを行うことができます。

CELP

他のデジタル化の方法として、CELP(Code Excited Linear Prediction)があります。

CELPは、音声を分解してパターンを数値にして送信します。受信PBXは、送られてきた数値をパターンに照らし合わせて元の波形に戻すことで音声を再現します。

分解したそれそれのデータを受信側で合成すると、多様な音声を再現できます。

CELPの方式として16kbpsを基本とするLD-CELP、8kbpsを基本とするCS-ACELPなどがあります。LD-CELPはPCMと同等のクリアな音質を確保できますが、通常はCS-ACELPでも会話する上で問題ないレベルです。CS-ACELPを採用した規格にG.729があり、VoIPで多く採用されています。

エコー

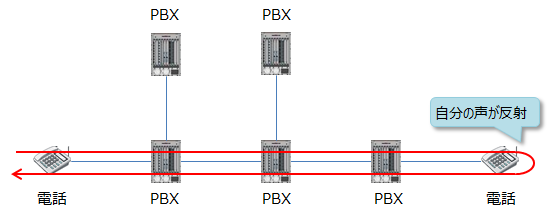

電話の受話器は音を受信する部分と発信する部分が近いことから会話の際に、発信した音が相手の受話器を介して戻ってくることがあります。これをエコーと呼びます。

エコーは機械の特性としても発生しますが、エコーが激しいと相手が話している最中に自分の声が返ってくるなど、非常に会話がし辛くなります。

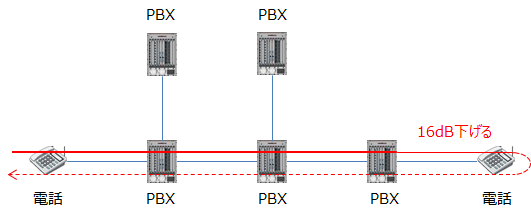

このため、通常は音の大きさを受信側のPBXで下げて電話に送信します。

このように、音圧レベルを下げることでエコーが発生した時の会話のし辛さを軽減しますが、下げすぎると音が小さくて聞き辛くなるため、通常は16dB(デシベル)、12dB位で統一して下げます。

内線電話で通話時に相手の声が非常に大きくて自分の声が反射している場合や、相手の声が小さすぎる場合はdBの調整が上手くされていない可能性があります。

また、PBXでは音声のデータを短時間記憶しておき、同じデータが返ってきた時に取り除く機能があります。これを、エコーキャンセラと言います。

SIP

VoIPは、これまで説明してきた音声通話をIP通信上で行うものです。考え方も同じで、音声通話を行うためにシグナリングを行って通話路を確保し、デジタル化したデータを送受信します。

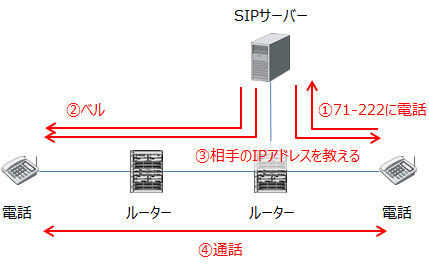

各電話機にはIPアドレスが割り当てられますが、電話番号から通信先のIPアドレスを探すためには、DNSがFQDNからIPアドレスに変換するように、電話番号をIPアドレスに変換する仕組みが必要です。この仕組みを、SIP(Session Initiation Protocol)と言います。

各電話機は電源が入ると予め設定された、もしくはDHCPなどで自動認識してSIPサーバーと通信し、データベースに登録されます。このため、図のようにSIPサーバーを介することで電話番号に対するIPアドレスを知ることができます。

IPアドレスに変換されれば通常の通信と同じでルーティングにより通信可能で、CELPなどでデジタル化したデータをIPパケットとして送信して電話機間で直接通信し、会話できるようになります。また、通話時間を計測して課金するためなど、SIPサーバーを介して通信させることもできます。

IPパケットとして通常使われるのはRTPというプロトコルで、UDP上で運ばれます。

つまり、シグナリングにSIPを利用して通話路を確保し、RTPで会話が成立します。

なお、電話機にはPBXから電源が供給されないため、直接電源に接続するか、PoEを利用して供給する必要があります。

また、SIPはVoIPのシグナリング専用という訳ではなく、さまざまな機器間を接続するための中継役を果たします。

例えば、相手にメッセージを送る、テレビ会議で接続するなど多地点を接続するため、相手のメールアドレスなどから接続先となる機器を教える役目やその後の通信のやりとりの方法などを取り決めることができます。

遅延

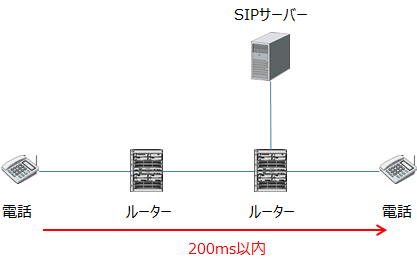

通話において、電話でしゃべってから相手が聞こえるまで200ms以上遅延が発生すると、会話で違和感を覚える人が多くなると言われています。

VoIPでは、CELPなどでデジタル化する時や音声に戻す際に遅延が発生します。また、通常のIP通信同様、ルーターなどを介するたびに遅延が発生します。通信途中で輻輳が発生するとかなりの遅延やパケット破棄が発生するため、通話が困難な状態になります。

敏感な人は150ms以上遅延が発生すると違和感を覚えると言われているため、できれば150ms以内に遅延を抑える必要があります。

ゆらぎ

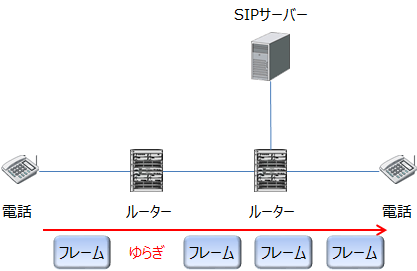

VoIPでは音声データをUDPで送信しますが、ルーターやLANスイッチを多数介した場合、届く間隔が一定でない場合があります。これをゆらぎと言います。

ゆらぎが大きいと、無音が発生したり会話が困難になります。このため、受信側では受信したフレームを保存しておき、一定間隔で音声に再生するようにしています。これを、ゆらぎ吸収バッファと言います。

ゆらぎ吸収バッファを使った場合でも、あまりに遅延が大きいと再生しても音質に影響するため、かなり短い時間となっています。このため、やはり遅延を最小限に抑えることが必須です。

IP-PBX

VoIPで完全にIP通信へ移行できますが、実態としては簡単に移行できません。

PBX自体は単に通話で利用しているだけでなく、ナースコールで利用されていたり、ホテルのモーニングコールなど多彩な機能をサポートしています。また、すべての電話機をVoIP対応にする必要があり、費用がかかります。電話機の値段にも寄りますが、数千人いる事業所では数億円になる可能性があります。他にも、IP通信では輻輳が発生する可能性があるため、ネットワークの見直しが必要でこちらも時間と費用がかかります。

さらに、災害時も考慮すると電話機に電源を供給する仕組みも必要で時間と費用もかかるため、既に電話線が敷設されているのであればこれを流用した方が簡単です。電話線は敷設されていてもIP通信のためのケーブルが敷設されていない箇所もあり、大きな事業所程困難です。

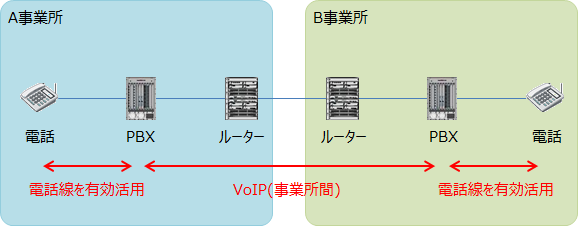

このため、電話機はPBXで収容し、事業所を接続するPBX間をVoIPにする方法があります。この場合、既存電話機を交換する必要がなく所内のネットワークの見直しも必要ありません。また、事業所間で電話用の専用線を借りる必要がないためコストメリットも期待できます。

このように、IP上で通話を可能にするPBXをIP-PBXと言います。

IP-PBXを導入すると、その後は電話機を徐々にVoIP対応にしていき、従来のサービスが必要な部分はそのまま残すこともできます。

家庭でフレッツ光などを契約し、ひかり電話で通話のIP化をした場合でも電話機は以前の電話機を使っている人も多いと思います。これは、上記と同じような仕組みで途中の機器がIP化しています。

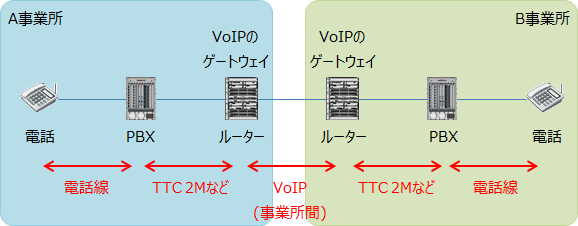

また、PBXは変えずにこれまでのODトランクやTTC 2Mインターフェースとしてゲートウェイ機器を設置してVoIP化する方法もあります。

この場合、PBX側の変更がほとんどなくて済みますが、PBXとゲートウェイ機器間でシグナリング方式やTTC 2Mインターフェースのチャネル割り当てなどを取り決める必要があります。

まとめ

VoIPではSIPサーバーがシグナリングを中継し、電話番号をIPアドレスに変換します。互いのIPアドレスがわかった後は、CELPなどで圧縮してRTPにより相手と通信して通話を行います。

通話は相手と直接通信することもできますし、SIPサーバーを介して通信する方法もあります。

エコーキャンセラは通常、デフォルトで有効ですが、遅延やゆらぎは通話の品質に影響するため最小限に抑える必要があります。

電話機自体がすべてSIP対応すればIP通信の世界ですが、電話機をPBXで収容したりゲートウェイ機器を利用してVoIP化する場合は旧来のシグナリングやチャネル割り当てなどの検討が必要です。

関連ページ

- 応用編「QoS」

- VoIPでの遅延やゆらぎを極力小さくするために、ネットワークの品質確保が必要です。このためのQoSについて説明しています。