LLDP

装置に接続された機器の情報が、簡単に確認できると便利です。

本項では、LLDP(Link Layer Discovery Protocol)について説明します。

LLDPとは

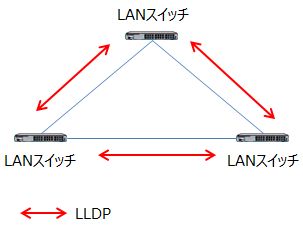

LLDPを有効にすると、装置は定期的に自身の情報を載せたフレームを送信するようになります。

LLDPを受信した装置は、隣接装置がどのような機器で、どのインターフェースに接続されているかなどの情報を表示可能になります。

LLDPは、MACアドレス「01-80-c2-00-00-0E」を宛先としています。これは、LANスイッチ間でやりとりすることを前提としているため、LANスイッチで透過しないようになっています。

LLDPに似た機能で、メーカー独自の機能としてCDP(Cisco Discovery Protocol)、EDP(Extreme Discovery Protocol)などがあります。

TLV

LLDPで送信する情報は、以下が必須となっています。

| タイプ | 項目 | 説明 |

|---|---|---|

| 1 | Chassis ID | 装置の情報(MACアドレスなど) |

| 2 | Port ID | 装置がLLDPを送信したインターフェース情報 |

| 3 | Time To Live | 情報を保持する時間 |

上記以外では、以下がオプションになっています。

| タイプ | 項目 | 説明 |

|---|---|---|

| 4 | Port Description | インターフェースの説明 |

| 5 | System Name | 装置の名前 |

| 6 | System Description | 装置の説明 |

| 7 | System Capabilities | 利用可能な機能と有効な機能(ルーター、ブリッジなど) |

| 8 | Management Address | 装置のIPアドレスやMACアドレス |

これ以外にも、VLANの情報やリンクアグリゲーションのサポート状況、最大フレーム長なども拡張項目として送信することができます。

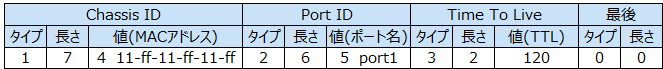

各情報は、タイプ(Type)、長さ(Length)、値(Value)の頭文字をとったTLV形式を1セットとして、複数のTLVを1つのフレームで送信します。また、TLVタイプ0がLLDPの最後であることを示します。

上記を受信した機器は、隣接装置のMACアドレスが11-ff-11-ff-11-ffで、ポート1に接続されていると判断できます。

上記で、MACアドレスの前に4、ポート名の前に5とありますが、これはサブタイプと呼ばれます。サブタイプを変えることで、MACアドレスの代わりにIPアドレスの情報を送信するなど、情報の表現方法を変えることができます。

もし、System Nameも送信する場合は、TLVタイプ0の前にタイプ5で追加されるなど、必要なオプションは追加して送信されます。

LLDPのメリット

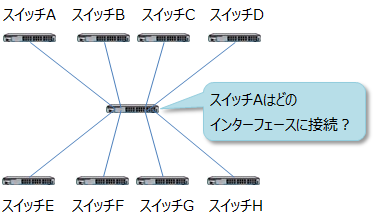

中規模以上のネットワークでは、機器の接続を管理していても数が多いため一部間違っていたり、接続変更を反映していなかったりして正確でない場合が多いです。

このため、接続を変更したり設定を変更する前に、管理されている情報が正確か確認する必要があります。

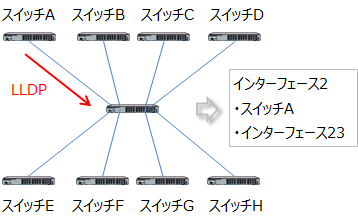

LLDPが動作していると、装置の情報やインターフェースの情報も含まれているため、showコマンドなどで簡単に接続機器が確認できます。また、LLDPはIPではないため、IPアドレスが設定されていなくても双方有効にするだけで情報を交換できます。

上記であれば、自身のインターフェース2にスイッチAが接続されていて、スイッチA側はインターフェース23に接続されていることがわかります。

関連ページ

- 設定編「CDPとLLDPの設定」

- CatalystでのCDPとLLDPの設定方法を説明しています。